Regensburg | analogo.de – Anlässlich des gestrigen UNESCO Weltjazztages 2025 blicken wir zurück auf die letztjährige Aufführung von Joseph Beers ‚Der Prinz von Schiras‘ im altehrwürdigen Regensburger Theater am Bismarckplatz. Das Opernhaus ist eines der schönsten in Deutschland und ein perfekt-würdiger Ort für die deutsche Erstaufführung von Joseph Beers musikalischem Meisterstück. Der Prinz von Schiras enthält viele jazzig-fetzige Elemente, doch nicht nur diese. analogo.de war bei einer Aufführung live zugegen. Wir berichten im Rahmen unserer Serie Klassische Musik in großartigen Konzert- und Opernhäusern in Zentraleuropa. Ein ANA LOGO Long Read.

Lesezeit: 15 Minuten

Die UNESCO würdigt den Jazz als Vehikel für den interkulturellen Austausch, für das gegenseitige Verständnis von Nationen und Gemeinschaften, als Sinnbild für Vielfalt und Achtung der Menschenwürde. Insgesamt, so hofft die Weltgemeinschaft, kann der Jazz zum Frieden beitragen. Der Gedanke gründet auf der Entstehungsgeschichte des Jazz, bei der nordamerikanische Musiker im 19. Jahrhundert durch die Verschmelzung von Blues, Ragtime und afroamerikanischer Expressivität mit europäischer Musik ihren Protest gegen Ungleichheit Ausdruck verleihen konnten. Der Jazz war geboren.

Wenn sich bukolisch-nationale Folklore mit städtischen Weltmusikklängen verbindet, wenn auf Dissonanzen versierte Jazz-Virtuosen Klassik spielen und klassische Orchester beatigen Pop, dann werden feste Grenzen gesprengt. Individualität und Spontanität widersetzen sich Standardisierungen, freie Improvisationen sowieso. Wer die Lebensgeschichte von Joseph Beer betrachtet, kann erkennen, warum der ‚Prinz von Schiras‘ Jazz, Operette, Oper, Musical und Singspiel zugleich ist.

Joseph Beer wurde 1908 als Sohn deutschsprachiger Eltern in der heutigen Ukraine geboren. Als Beer 1987 starb, gehörte sein Geburtsort zur Sowjetunion. Als er 1908 geboren wurde, zu Österreich-Ungarn. Bevor sich die in Wien basierten Habsburger die Region 1772 unter den Nagel rissen, gehörte sein Geburtsort zu Polen.

Joseph Beer war Jude, und ähnlich wie der bei deutschsprachigen jüdischen Eltern in Böhmen aufgewachsene Gustav Mahler fühlte sich Beer heimatlos. Mahler fühlte sich heimatlos als Böhme in Österreich, als Österreicher unter Deutschen und als Jude in der ganzen Welt. In Beers zweiter Operette namens ‚Polnische Hochzeit‘ dichtet der Maestro in einer Arie: „In der Heimat blühn die Rosen, nicht für mich, den Heimatlosen.“

Den Afroamerikanern im 19. und 20. Jahrhundert muss es ähnlich gegangen sein. Waren sie nun Amerikaner, waren sie Afrikaner, oder beides? Und was verband sie jetzt mit den Europäern? Ist der Prinz von Schiras nun eine Oper, eine Operette, ein neuer Jazz oder ein bisschen von allem?

Wenn im zweiten Akt an Puccini erinnernde Passagen erklingen, in der Haremsszene nahöstliche Klänge, wenn das Ensemble Chansons singt, dann einen Tango tanzt, wenn Saxophon, Kastagnetten und Xylophon den Staffelstab in scheinbar loser Folge an Pauken und Trompeten übergeben, und zwischendurch immer mal wieder synkopierte Jazzrhythmen à la Gershwin durch die Luft tanzen, dann muss man sagen: Joseph Beer mag zwar in einer deutschsprachigen Familie und Kultur aufgewachsen sein, aber seine Musik ist US-amerikanische Musik mit Banjo & Circumstances, sie hat arabisch-iranische Melodiefiguren, sie ist hispano-südamerikanischer Klang & Rhythmus, sie ist europäische Klassik, sie ist eine alles-integrierende Klangwelt, eine inklusive Musik.

Eine Hypothese: Vielleicht gerade weil Joseph Beer vertrieben wurde, in dieser Welt lebte, mit dem Gefühl, keinen (verdienten) Platz in ihr zu haben, integrierte er auf allumfassende Weise so viele Musikstile. Das ganze Drama der Juden auf dieser Erde scheint in der Musik des Prinz von Schiras zu liegen, und zugleich auch alle Hoffnung. In einer Veröffentlichung des Bayerischen Rundfunks von Interviewfragen vor neun Jahren verrät die Ehefrau Joseph Beers, Hanna Beer, Musik sei für ihren Mann scheinbar eine Zuflucht vor den Nazigräueln und -morden gewesen. In diese Musik hätten schreckliche Dinge nicht eindringen können, seine Musik sei heiter, rhythmisch und leidenschaftlich geblieben.

Welches Zuhause haben Juden auf dieser Welt, außer Israel und den beiden großen Städten London und New York (wo im letzterem Fall auch die Sitze der Joseph-Beer-Stiftung und der UNO liegen)? Kann ein künstlich erschaffenes Land namens Israel eine Heimat sein, wenn nicht einmal die eigenen Großeltern dort lebten? Heimatlosigkeit und mit globaler Jagd konfrontiert, aber paradoxerweise eben auch Teil der ganzen Welt seiend.

Was als komplexes Musiktheater rüberkommt, ist in der Tat der Ausdruck eines Mannes, der viele Zuhause aber keine Heimat hatte. Und der schaffte, was Musik angeblich so häufig schafft, wenn man sie durch das Mittel der Nebeneinanderstellung nicht zu wichtig nimmt: Die Auflösung von Identität und Nation.

Tom Hanks beschreibt Selbstbewusstsein als das Konzept, welches wir von uns haben, wie wir uns anhören und wie wir aussehen. In ihrem Kampf für Gleichberechtigung gingen die Afroamerikaner in die Offensive, als sie die europäische Tanzmusik in ihren Blues integrierten. Gewiss schaffen den Koran lehrende Religionsschulen neue Identitäten. In der Regel hat ein Mensch verschiedene Identitäten. Der Komponist Arthur Rubinstein zum Beispiel hatte zumindest eine polnische und eine jüdische Identität. Doch in Zeitaltern mit einem ausgeprägten Bild von starken Nationen dienen Identitäten den Machthabern als Aufhänger für Verfolgung und Kontrolle.

Wie so viele Juden, flüchtete Beer vor den Nazis nach Frankreich, wo er bis zum Ende seines Lebens wohnte. Seine Eltern, seine Schwester und der Librettist vom ‚Prinz von Schiras‘, Fritz Löhner-Beda, wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Viele von Beers Kollegen, Bekannten und Freunden flüchteten in die ganze Welt. Ähnlich der in einer jüdischen Familie aufgewachsenen Barbra Streisand, die zumindest bis 2007 kategorisch niemals deutschen Boden betreten wollte, verweigerte sich auch Beer Deutschland und den Deutschen.

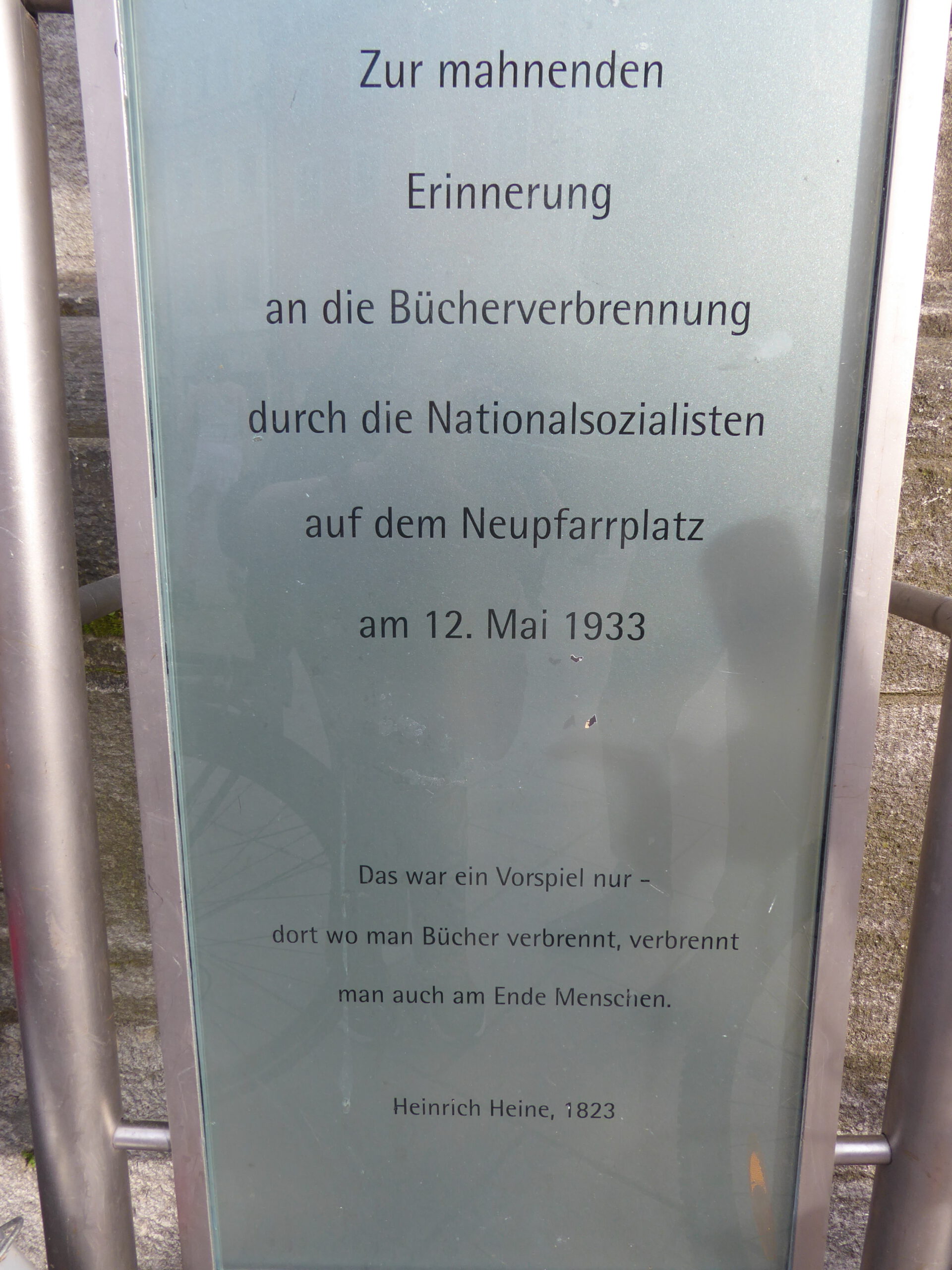

Ja Beer wollte nicht, dass sein Stück überhaupt in Deutschland aufgeführt wird, obwohl er sich danach sehnte, dass es aufgeführt wird. Die Nazis hatten bereits in den 30er Jahren Jazz als entartete verdorbene Kunst eingestuft. Jazz könne die Jugend gefährden. Mit seinem jüdischem Glauben einerseits und den jazzigen Musikelementen seiner Musik andererseits war Joseph Beer ein auserkorener Antiheld, ein typisiertes Feindbild der Nazis.

Daher hatte die Uraufführung des Prinz von Schiras am 31. März 1934 außerhalb der deutschen Grenzen (in Zürich) stattgefunden. Danach gab es noch 25 Nachspielungen von Wien bis Südamerika, aber das wars gewesen. Ein Paradebeispiel, wie staatliche und mediale Zensur wirkt: Eine der eindrucksvollsten jemals komponierten Musiktheaterproduktionen auf Deutsch verschwindet – mit allen zensurbedingten Dynamiken – in der Versenkung.

Erst 90 Jahre später bricht der Fluch. Vor acht Jahren entdecken der heutige Intendant des Regensburger Theaters, Sebastian Ritschel, und sein Dramaturg Ronny Scholz einen Klavierauszug des Prinzen in einem Antiquariat. Nach intensiver Recherche kann die originale Partitur aufgestöbert werden. Die Töchter des Komponisten, Suzanne und Beatrice Beer, helfen bei der Rechteorganisation. 36 Jahre nach Beers Tod, am 16. Dezember 2023, wird der Prinz in Regensburg uraufgeführt.

Immerhin, die meisten Menschen sterben mit ihrer Musik in sich selbst eingeschlossen, so meinte wenigstens der große britische Staatsmann Benjamin Disraeli. Beers Musik war glücklicherweise nicht in sich selbst eingeschlossen, sondern er hatte sie aufgeschrieben. Seine Frau Hanna berichtete vor einigen Jahren von der großen Hoffnung Joseph Beers, dass er endlich wieder gespielt würde. Und so steht am 14. April 2024, fast genau auf den Tag 90 Jahre nach der Uraufführung, eine Produktion der Erstaufführung auf dem Programm.

An diesem Morgen vernehmen wir den Nachrichten: Der Iran hat in der letzten Nacht mit 300 Raketen und Drohnen Israel angegriffen. Welch‘ eine Einstimmung auf den Opernabend mit dem ‚Prinz von Schiras‘. So aktuell kann eine 90-jährige Komposition sein.

Die Stimmung in der Stadt Regensburg ist sowieso angespannt. Die halbe Nacht (04:00 Uhr, 05:10 Uhr, 06:00 Uhr etc.) hören wir Polizeisirenen bis hinein ins Hotelzimmer. Wir lesen später, welche immensen Probleme Regensburg mit Ausländer- und Fußballrowdygewalt hat. Am Abend postiert die Polizei ein größeres Fahrzeug direkt hinter dem Opernhaus. Auch in Regensburg herrscht ein wenig Kriegsstimmung.

Im ‚Prinz von Schiras‘ geht es um eine Amerikanerin, die sich in einem Teufelspakt von einem persischen Prinzen vor den feindlichen Japanern retten lässt, als jene das Kreuzfahrtsschiff angreifen, auf dem sie reisen. Joseph Beer nimmt damit 1934 das Pearl Harbour Szenario von 1941 vorweg, bei dem Japan Schiffe im amerikanischen Kontext angreift. Für die vermeintliche Rettungsaktion will der Iraner die Frau besitzen. Er nimmt sie mit nach Persien, steckt sie schließlich in ein Harem. Auf Druck des Prinzen gibt die Amerikanerin schließlich einem Heiratsversprechen nach, woraufhin er sie zurück in ihre Heimat USA ziehen lässt.

Im ‚Prinz von Schiras‘ klingt die Exotik des Nahen Ostens an, die Joseph Beer auf seiner Musikreise nach Palästina kennengelernt haben dürfte. Eine Exotik mit ihren besonderen Spannungsfeldern Orient-Okzident, eines möglichen neuen zionistischen Staates und einem degradierenden Frauenbild muslimischer Männer.

Szenenwechsel nach Algerien. Im Sommer 1980 besuchen meine Eltern mit meinen drei kleinen Geschwistern und mir Algerien. Aus dem Oberbergischen Kreis fahren wir bis tief in die Sahara. In der Oasenstadt El Goléa (zu deutsch: die Geraubte) schlagen wir für ein paar Tage unsere Zelte auf, messen 54 Grad Celsius im Schatten. Die Hitze lässt uns unseren Plan verwerfen, weiter gen Süden bis nach Tamanrasset zu fahren. Wir fahren zurück gen Norden, wo wir in Laghouat ins Stocken kommen. Eine Hochzeit feiernde Reiter umringen unseren VW-Bus. Einer der Reiter sieht unser deutsches Nummernschild und ruft von seinem Pferd auf Deutsch: „Was macht Gummersbach in Algerien?“

Kurzum, der Mann lädt uns zu sich nach Hause ein. Wir bekommen Tee und eine gute Mahlzeit, rasten in einem großen Zimmer mit einer hohen Decke, ausgestattet mit sich stapelnden flauschigen Teppichen. Hinter unserem Zimmer befinden sich die Haremsgemächer des Algeriers. Am Nachmittag traue ich mich aus dem Zimmer und wage mich bis an den Rand einer kleinen Treppe, die zu den Gemächern auf einer höheren Ebene führt.

Die Zimmer haben eine Art Lukentüre und sind mit samtenen Tüllstoff verkleidet. Ich höre dezentes Tuscheln verschiedenster Damen. Wir erfahren von dem Algerier, dass er da tatsächlich seinen Harem hat. Mit einem latent beklemmenden Gefühl beschließt unser Familienrat eine Weile später, die Einladung des Hausherrs auszuschlagen, hier über Nacht zu bleiben. Für einen kurzen Moment war ich als 11-Jähriger in einem Harem, erahnte die Verborgenheit einer Haremsgemeinschaft.

Aber wir durften weiterziehen. Die geraubte Amerikanerin Miss Violet Colton dagegen, dargestellt von Sopranistin Kirsten Laponte, hat keine echte Chance. Der Iraner hat sie vor dem Feind gerettet, will sie aber als sein Eigentum. Wieder beweist sich für Violet, dass die wahre Liebe ein Märchen sein muss.

Im ersten Akt wünscht sich Prinz Nadir von Schiras, verkörpert durch den chilenischen Tenor Carlos Moreno Pelizari, dass sein Land doch endlich verstanden werde. Das wünschen sich die Länder Iran und Israel auch heute noch. Beide Religionszentren wollen verstanden werden, und doch töten sie in täglichen Massakern ungezählte Menschen. Kaum hat Israel eine Unrechtstat gegen den Iran vergolten, heißt es für den Iran, ebenfalls Vergeltung zu nehmen.Jazzthing & blue rhythm berichtet von der Zerstörung von 20.000 Instrumenten durch die Taliban nach ihrer Machtergreifung vor vier Jahren. Muss man das verstehen?

Szenenwechsel nach Shiraz. Im September 2004 besuche ich die südwestliche Millionenstadt als Teil eines zweiwöchigen Iran-Urlaubs. Shiraz liegt rund 450 Kilometer nordwestlich der Stadt Bandar Abbas, in der sich vor ein paar Tagen eine schwere Explosion im Hafen ereignete. Auf der Straße werde ich von zwei 14-jährigen Schülerinnen angesprochen. Beide haben ihren Kopf mit einem weißen Hijab bedeckt, sprechen mich aber so offen an, wie ich es sonst von muslimischen Frauen allenfalls in Malaysia gewohnt war.

Sie hätten den Auftrag, für die Schule Reisende ausfindig zu machen und sie zu interviewen. Ein schwieriges Unterfangen, denn außer meinem Vater und mir habe ich im Iran seit einer Woche so gut wie keine westlichen Reisenden gesehen. Die beiden haben ein Cassetten-Aufnahmegerät dabei, und nehmen unseren Dialog für die Schule auf. Was ich denn von den Frauenrechten im Iran halten würde. Ich sage, jedes Land habe seine ganz eigene Geschichte und müsse in den eigenen gesellschaftlichen Debatten für sich herausfinden, was für sie das Richtige ist. Die einen Frauen kämen in ihrem ganz eigenen Tempo schneller zu ihren Rechten, die anderen langsamer. Mit dem Hergang des Interviews sichtlich zufrieden, dackeln die beiden ab.

Betrachtet man das neue menschenverachtende „Hijab- und Keuschheitsgesetz“ vom 27. Juli 2023, hätte ich ergänzen sollen, […] „sofern es nicht die Menschenwürde unterminiert“. Der Prinz im Prinz von Schiras heißt Nadir. Librettist und Komponist dürften auch diesen Namen mit Absicht gewählt haben. Librettisten und Komponisten haben Absichten.

Nadir ist ein häufiger Name in der arabischen Welt. Im Arabisch-Hebräisch-Semitischen steht ‚Nadir‘ für das Seltene, das Gegenstück, für die entgegengesetzte Richtung. In Demokratien ist die Minderheit immer das zahlenmäßig Seltenere gegenüber der Mehrheit. Die strengen Muslime im Iran und in Afghanistan sind die seltenere Ausprägung aller Muslime. Im Nahen Osten sind jüdische Ansichten die seltenere Ausprägung inmitten arabisch-dominierter Kulturnormen. In den USA sind Afroamerikaner die seltenere Ethnizität als etwa Weiße. In Deutschland Grünenwähler die seltenere Kohorte etwa gegenüber CDU/CSU-Wählern.

Iraner wissen, dass sie die Gegensätzlichen sind, was ihnen auch von US-amerikanischen Präsidenten mit aller Regelmäßigkeit unter die Nase gerieben wird. Mit aller Verachtung muslimischer Werte und Kulturnormen übersetzte die angloamerikanische Welt das Wort nadir sodann in das schlechtmöglichste Licht, und gab ihm die übersetzende Bedeutung eines Tiefpunktes. Kaum war das geschehen, wurde der Begriff in der westlich-dominierten Weltraumwissenschaft als Gegenpol für den positiv besetzten Zenit genommen. Dass es zu allem und immer auch eine andere Meinung gibt, drückt die Webseite nadir.org aus, mithin die Vorgängerplattform der gewaltverherrlichenden Webseite indymedia.org. Nadir steht für bockigen Protest.

Joseph Beer fühlte sich mit Giacomo Puccini verbunden, dem großen Meister des Verismo. Mit diesem Opernstil stellte Puccini eher das Menschliche mit all seinen Leidenschaften und Dramatiken dar. Schluss mit Romantik und Mythos à la Richard Wagner, hin zur sozialkritischen Realität. So vervielfachen Puccinis Opern Turandot, Tosca und Madama Butterfly die Botschaft: Schluß mit sexueller und kolonialer Ausbeutung.

Das Theater Regensburg geht da ermutigende Wege. Prinz Nadir hat einen Hofmeister namens Hassan, der an diesem Abend hosenrollend von einer Frau (Fabiana Locke) gespielt wird. Hassans Frau Fatme dagegen von einem Mann namens Felix Rabas. Es mag paradox klingen, es gibt Männer, die eine Frauenrolle mit allem idealisierten Charme, mit Eleganz und leichter Erotik, besser spielen können als jede Frau. Perfektioniertes Transgendertheater. Täuschend zwar, aber wahrhaft.

Realitäten sind meistens vielschichtig, nicht wirklich zu erfassen. Kategorien helfen uns, die Realität besser zu begreifen. Die Vielseitigkeit der Musikstile und die Schwierigkeit einer Zuordenbarkeit im Prinz von Schiras dürften neben den Nazis ein wesentlicher Grund dafür gewesen sein, dass sich das Stück nicht so verbreitet hat wie stilreine Opern der Ausprägung eines Don Giovannis.

Einer der beiden musikalischen Leiter für den Prinzen, Stefan Veselka, drückt die Magie von Joseph Beers Werk so aus: „Nicht selten gibt es Tempounterschiede in fast jedem Takt. Dazu kommen Dialoge oder Melodramen, wo Musik mit dem gesprochenen Wort zu koordinieren und vor allem zu timen ist. Und zum Schluss sollte es so frisch und spritzig klingen, als ob es das Einfachste von der Welt ist.“ Man möchte ergänzen: Was geradezu improvisiert aussehen mag, ist de facto exzellent durchkomponiert wie eine Swing-Show der Roaring Twenties in den 20er Jahren vor 100 Jahren.

Zum Schluss sei das Drama des Abends wieder anhand unserer berühmten #Erlebnisschnipsel erzählt. Los gehts:

1. Die Platzanweiserin schließt die Logentüre, ich stehe noch und orientiere mich. „Haben Sie keinen Platz? Wenn Sie sich dann bitte hinsetzen würden“. Aus der Traum eines unbeschwerten Opernbesuches. Schließlich sind wir in Deutschland, wo angeherrscht wird. Es soll für heute nicht das letzte Mal sein. Die Übertiteltafel ist ausgeschaltet, was machen nur die englischsprechenden Gäste? Oder gibt es solche nicht in Regensburg? Wir befinden uns hier in der Provinz. Hmm. Oberhalb der Bühne links das Bayerische Landeswappen, in der Mitte eine große Zeigeruhr und rechts oben die gekreuzten Silberschlüssel des Regensburger Stadtwappens.

2. „Ladies & Gentlemen“ – die Stimmlage im Intro nicht getragen schwer, sondern musicalmusiktheaterleicht. Das Ensemble steht bereits mit rund 30 Leuten auf der Bühne. In Passau wäre dies gar nicht möglich gewesen.

3. „Ohne Dummheiten wäre das Leben wie ein Theaterabo“, der Spruch erntet Lacher. Doch insgesamt haben die Dialoge jetzt schon mehr Anspruch als beim Mikado in Passau.

4. Wieder eine Lebensweisheit: „100 Frauen muss man verstehen, um die eigene zu verstehen.“

5. Es folgt ein Solo des hellen Baritons Vicomte de La Motte-Latour, gespielt von Matthias Störmer. Das Orchester verebbt, Störmer hält den Ton, dann bricht sein Ton hörbar, am Anfang ist Störmer noch nicht tonstabil.

6. Der Prinz von Nadir trägt einen chique-exotischen Anzug. Neu-Intendant und Regisseur Sebastian Ritschel hat auch das Thema Kostüme übernommen. Diese Vorstellung ist wirklich eine perfekte Inszenierung.

7. Im Orchestergraben ertönt ertsmals ein Flügel – wunderbar.

8. „Hal – tung“ – ein Offizier ruft die Matrosen zur Ordnung. Das maritime Flair kommt gut drüber.

9. Sieben Matrosen der Tanzcompany Theater Regensburg tanzen akrobatisch über die Bühne.

10. Pauken, Xylophon, Trompeten, da ist was los im Bismarcktheater.

11. Mit einer Mischung aus Kastagnetten und Musikverein Lichtenberg gibt das Philharmonische Orchester Regensburg den Takt zu einer Arie.

12. Nun Violet: „Ich sage nie, was ich denke.“ Wie soll man da die Frauen verstehen? Ist ihr Mann Harry (dargestellt von Michael Haake) vielleicht deswegen so desillusioniert?

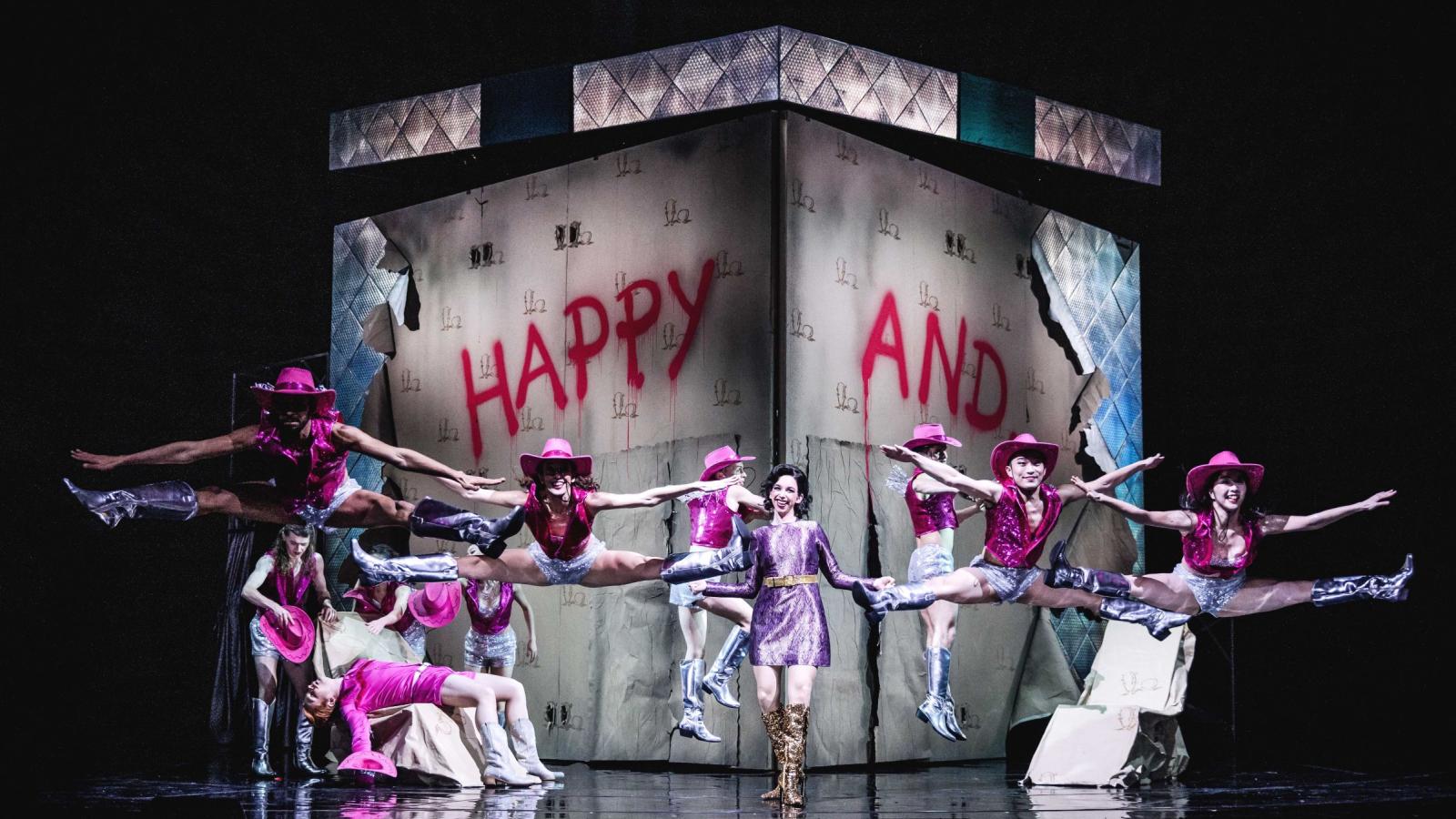

13. Das tolle Bühnenbild zeigt eine Geschenkbox mit Riesenschleife in Form eines Kubus 5 Meter mal 5 Meter und 5 Meter hoch.

14. Das nächste Duett von Sopran und Tenor hat die Klasse großer Bühnen: Meine süße Violetta …

15. Eine fetzige Inszenierung, Xylophon, Rock n’Roll, Tänze. Acht Kellner hantieren mit ihrem Tablett, die Lichtakrobatin Wanja Ostrower nutzt Spiegel für schillernde Lichteffekte.

16. Anschließend ein an Dschingis Kahn erinnernder Revuetanz. Die Klänge des Klangmagiers Joseph Beers treffen auf die Choreografie von Gabriel Pitoni, ein Zuckerschlecken.

17. Zum feierlichen Anlass verstreutes gelbes Graffiti, welches in Richtung Publikum fliegt. Soll keiner sagen, er hätte sich gelangweilt.

18. Jetzt greifen die Japaner das Schiff an.

19. Prinz Nadir besingt in einer Arie die berühmten Rosen von Schiras.

20. Pause. Die Logentüre geht auf. Eine Frage an die Logennachbarin: Gefällt es Ihnen? Die Frau erstaunt, reglos, gesichtslos. „Ja, schön.“ Geradeausblickend, verlässt sie die Loge.

Szenenumbau ——————-

21. Ein Chat in der Pause mit einem Service-Mitarbeiter ein paar Meter gegenüber der Bar. Der Mann sieht meine Kamera und ermahnt mich, ich dürfe von der Aufführung keine Fotos machen. Wieder eine Regensburger Ansage für Zucht & Ordnung. Hmm, wir sind außerhalb des Opernraumes, ein paar Meter vor der Bar, was also soll das? Aber ja, wir befinden uns in Deutschland, wo das Aussprechen von Verboten zum ‚guten Umgangston‘ gehört. Wir fragen uns: Wer hat diesem Mann wohl gesagt, dass er Besucher auf diese Weise anherrschen soll?

War es am Ende gar keine Ansage des Arbeitgebers, sondern ist eine solche Anmache einfach ein Pflänzchen deutschen Kulturbrauchs, ein Auswuchs vorweggenommer Obrigkeitshörigkeit? Nach dem Prinzip, es solle keiner sagen, man habe seinen Job nicht gewissenhaft erledigt. Einmal in Fahrt, verrät uns der Angestellte noch das System, wie hier im Regensburger Theater Besuchern entgegengewirkt wird, die von Aufführungen heimlich Fotos schießen. Wir berichteten darüber an anderer Stelle.

22. Wiederum gut: Die Toiletten funktionieren, was man vom Fürstbischöflichen Opernhaus in Passau nicht behaupten konnte.

23. Carlos Moreno Pelizari singt die große Arie des Prinzen Nadir: „Du warst der selige Traum“. Wer das Stück noch nicht kennt, dem sei es wärmstens empfohlen. Der Berufskollege Serge Abramowic erhielt im Theater an der Wien für diese Arie insgesamt 17 Minuten Applaus, als er das Stück für ein begeistertes Publikum ein paar Male wiederholen musste.

24. Die Pause geht zu Ende, das Licht in den edlen elektrischen Kerzenleuchtern zwischen den Rängen verblasst.

25. Das Orchester unter Dirigent Andreas Kowalewitz leitet mit heiteren Wiener Operettenklängen ein, so süßlich-betörend wie der Aperol-Spritz in der Pause.

26. Die erste Szene im persischen Harem, die Szene in schwarz-rot und schwarz-silber, orientalische Rhythmen, riesige rote Rosen-Decke, bordeauxrote Vorhänge, eine beleuchtete Treppe, der Prinz erscheint.

27. Welche eine Inszenierung. Man sollte dieselbe Inszenierung auf sieben bis acht Bühnen in Deutschland laufen lassen, ja auf Englisch übersetzen und in anderen Ländern spielen.

28. Ein medusen-schlangenhafter Ritualtanz, Aladdin lässt grüßen.

29. Die erste Überraschung im zweiten Akt: Die stimmgewaltige Sopranistin Theodora Varga singt an diesem Abend die Jasmine, Prinz Nadirs Schwester. Wow.

30. Nun ein geniales Duett von Prinz und Violet, das Publikum reagiert mit Bravorufen.

31. Was zu diskutieren wäre: „Du hast mir ein Recht auf Dich gegeben“. Hat der Prinz ein Recht auf die Violet, weil er ihr Leben gerettet hat? Man denkt an den Teufelspakt der Ukraine mit der USA, bei dem die Ukraine alles macht, was der Meister wünscht, Hauptsache man erhält Waffen.

32. Bei einer weiteren bemerkenswerten Arie des verzweifelten Prinzen wabert Rauch ins Theater, abermals Bravorufe, Bravo, Bravo.

33. Das Orchester baut eine enorme Spannung auf. Kommt jetzt ein Knall? Nein, eine Klarinette löst die Spannung, balsamierend wie es kaum ein anderes Instrument vermag.

Szenenumbau ——————-

34. Im Harem umranken drei weiche Männer ihren Prinzen, rundherum ein paar Frauen. Schließlich sind wir hier im Harem?

35. Theodora Varga singt wieder wunderbar, der Chor setzt ein, Impressionen wie von der schönsten Filmmusik Miklós Rózsas à la Ben Hur.

36. Eine weitere Arie: „Das ist mein Harem …“ Klug gesetzte Spiegel verdreifachen die Prinzgestalt, welch ein Stilmittel, um die Macht des Prinzen in seinem Herrschaftsbereich darzustellen.

37. Violet nimmt den Heiratsantrag des Prinzen an, so dringend will sie das Land verlassen.

38. Die Tenorarie des Abends: „Du warst der selige Traum“ – ein Träumchen von Carlos Moreno Pelizari.

Szenenumbau ——————-

40. Vorhang, Szenenumbau, Orchester

41. Die Revue Boys und Girls legen los.

42. Eine wehmütige Arie der Violet, Kirsten Labonte ein bisschen schwach in der Höhe, aber tonsicher, Bravorufe.

43. „Warum kann ich nicht glücklich sein?“ Eine der zentralen Fragen des Abends, Israel, Iran, Palästina, Juden, Muslime, Frauen, Liebe, Violet, Beer …

44. Der traurig-geheimnisvolle Klang der Oboe bindet die große Schwere, aber Joseph Beer lässt durch eine liebliche Harfe trösten. Wunderbar.

45. Das Tanzensemble nochmal athletisch, eine Saltorolle rückwärts, wow.

46. HAPPY AND. Violet ist längst zurück in den USA, der Prinz kommt, heiratet nun Violet und beichtet, in der Haremsnacht sei sowieso nichts passiert, er hätte Violet damals sowieso nicht geheiratet. Violet entschließt, als seine Frau bei ihm zu bleiben. Was an den Spruch erinnert: Wenn Du etwas liebst, lasse es los. Kommt es zu Dir zurück, gehört es Dir. Kommt es nicht zurück, hat es Dir nie gehört.

47. Hieß es doch eben noch „Du warst der selige Traum“, so endet der Musikabend mit der gesanglichen Antithese „Du bist der selige Traum“. Bayerischer Bierzelt-Applaus für eine sensationellen Musiktheaterabend.

2024, das Jahr der deutschen Erstaufführung, war jeweils das 90. Todesgedenkjahr der drei britischen Komponisten Edward Elgar, Frederick Delius und Gustav Holst. Rund 90 Jahre hat es gebraucht, bis Joseph Beers Prinz von Schiras 2024 endlich auf einer deutschen Bühne ankam. Eine Frage an alle Zensoren: Wie oft hätte man in denselben 90 Jahren Beers wunderbare Musik hören können?

Operette, Oper, Singspiel, Musical, Filmmusik, Jazz, es war alles dabei. Mit dem U2-Sänger Bono gesprochen: Musik kann die Welt verändern, weil es Menschen verändern kann. Dafür hätten wir an diesem Abend jedenfalls keine übereifrigen Angestellten des Historischen Theaters gebraucht. Mit ein paar trübenden Abstrichen herrischer Eskapaden können wir sagen: Was ein Abend!